我国幅员辽阔、边界线长,周边是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。正值中国与印度尼西亚建交75周年,国际STEM教育志愿者暨区域国别教育调研团赴印度尼西亚,在7月28日至8月6日的10天内开展了丰富的调研实践活动,认识这个岛屿密布、人口众多的周边邻国在教育发展上的成就与挑战,透视印尼教育界眼中的中国教育发展形象和经验,寻找新时代中国印尼教育交流与合作的新动脉。

本次印尼田野调研实践是中心入选全球青年发展行动计划典型项目后,推进中外青年国际交流、共筑全球教育未来的重要探索;也是中心获批《STEM全球教育人才培养》市级重点课程的最新成果,助力培养在跨国跨文化情境进行教育教学、调查研究的STEM全球性教育人才。本次实践还得到了上海师范大学教务处、教育学院、建工学院、生科学院的大力支持。

|  |  |

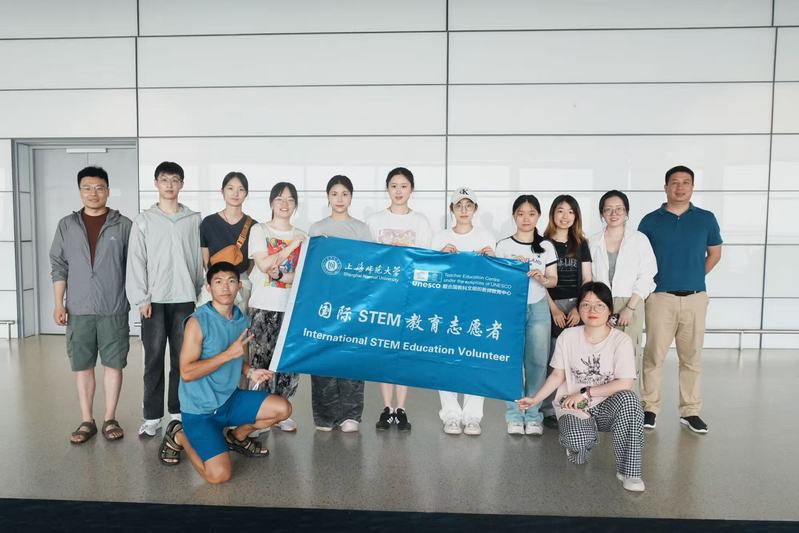

7月28日,在张华峰、丁若曦、朱小虎3位中心教师的组织和带领下,完成校内课程和工作坊学习的10位学生志愿者从上海浦东机场出发,抵达印尼雅加达。

7月29日,团队赴穆罕默迪亚教育集团下属学校小学、雅加达“鹰校”公立胡斯尼·谭林精英高中进行交流,团队师生分别与校长、学校管理层、一线教师、学生等10人热切交谈,了解当地中小学教育当前改革的焦点,以及他们对中国基础教育的认知情况。

7月30日,团队受邀参与印尼基础与中等教育部下辖雅加达教师发展中心主办的“STEM教育与深度学习”主题研修班。朱小虎、张华峰、丁若曦作中国STEM教育发展有关报告,学生志愿者与雅加达地区督学、大中小学校长及教师等与会人员11人开展深度访谈,进一步刻画印尼基础教育图景。

7月31日,团队在雅加达教师教育中心主任的陪同下,前往穆罕默迪亚乌哈姆卡大学,与该校教师教育相关院系领导、教师共计15人开展座谈。学生志愿者在了解当地职前、职后教师培养模式的同时,积极分享了自身在上海师范大学接受教师培养的经历与经验。当天傍晚,团队乘机前往日惹,充分利用候机时间,对雅加达调研所得进行探讨与分析。

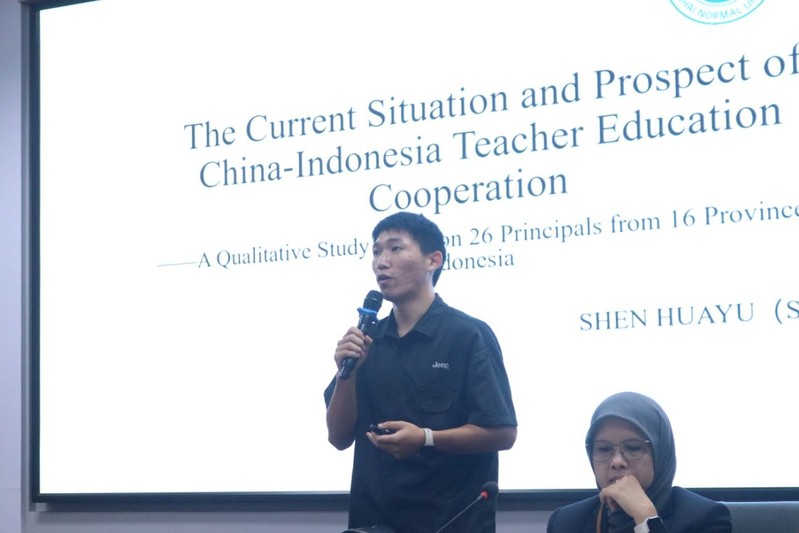

8月1日,联教中心-日惹国立大学联合教育研究中心(JEC-TEC-UNY)学术研讨会在日惹国立大学研究生院举行。3位带队教师发言、报告外,学生志愿者成佳蕾、沈华禹、费嘉怡分别就青年全球胜任力发展、中国印尼教师教育合作、道德视角的中国教育家形象作专题分享。其他志愿者亦借助与当地青年学生交流的难得机会,发放问卷、邀请访谈,探索印尼青年眼中的中国教育形象。

8月2日,中国印尼教育合作访谈和讨论会在日惹国立大学举行,日惹国立大学国际交流处主任、五位相关学院院长、印尼师生、中国留学生等30人参加。学生志愿者分组对与会者访谈,进一步理解了印尼高等教育、基础教育的改革目标与挑战,并描摹印尼高等教育界眼中的中国教育形象、发展经验和创新方向。

8月4日,团队来到日惹特区教师发展中心开展调研。该中心多年来负责印尼全国数学教师培养与专业发展,近年深度参与印尼PISA测试、深度学习政策落实等关键教育改革,我方团队从多维度与该中心领导、研究与教学人员共计12人进行访谈,把握当前印尼教育变革的核心挑战。当天下午,团队离开日惹,乘机前往巴厘岛。

8月5日上午,团队到访清华大学东南亚中心,执行主任梅加·普娜玛萨丽接待团队,并介绍东南亚中心成员与概况。随后,东南亚中心学术副主任迈克·托瑞详细介绍了印尼高等教育发展的现状与挑战,以及该中心在中国与印尼、与东南亚高等教育合作创新中扮演的重要角色。我方学生志愿者与东南亚中心学术团队进行了热烈讨论,比较了中国和印尼大学生学习与发展的异同点;并基于各自国际交流经验,从更广阔的全球视角辨析中国印尼高等教育合作的特点与方向。

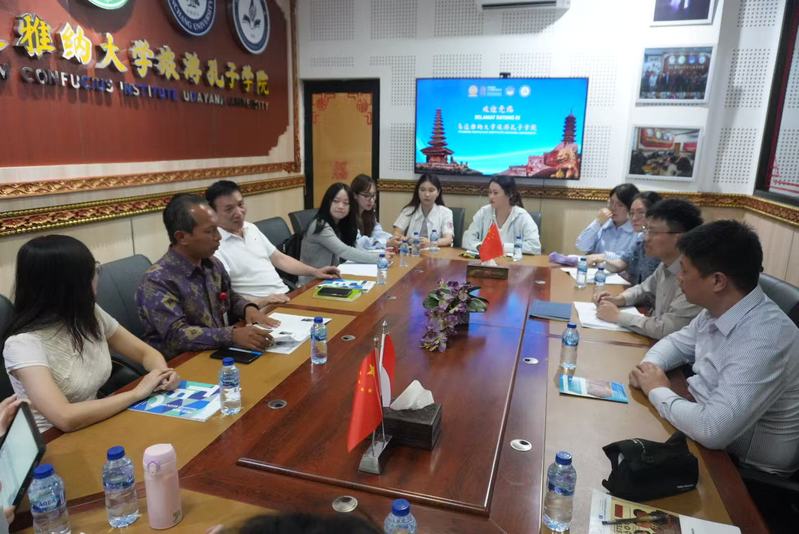

8月5日下午,团队赴乌达雅纳大学旅游孔子学院开展调研,与南昌大学派驻当地的鲁克敏院长、外方院长努拉·维迪亚塔玛贾、中文教师涂纳座谈,详细了解了中文教育在印尼的历史与现状、各地孔子学院建设进程、在当地深化中文传播的挑战与机遇等。我方团队也交换了过去若干天调研收获,向旅游孔子学院的三位专家请教。此后,团队召开内部会议,全面梳理全程所得调研数据与初步发现。

8月6日晚,团队圆满结束此次印尼之行,返回上海。

10天的教育调研实践非常紧凑,团队在酒店、街边、餐厅、巴士、机场见缝插针进行内部讨论,及时总结要点并完善调研思路。10位学生志愿者在陌生的土地上调研、在互相依赖的团队中成长,收获了关于世界的知识、关于教育的理解和关于自我的磨炼,成为印尼同事眼中亲密团结、星光闪耀的“大家庭”。

比较教育专业2023级硕士研究生 成佳蕾

最让我触动的时刻,是在日惹国立大学汇报后,一位印尼女生向我冲来并握住我的手,真诚地对我说:“You are awesome”。也就是这句话,让我下定决心未来要做更多与国际交流相关的工作。跨国田野调研实践虽充满挑战,却也为我打开了认识世界的窗口,也让我变得愈发自信,更生出了走向更广阔舞台的勇气与梦想。这次旅途有苦有乐——与数十位受访者对话、深入当地社区走访参观、紧急会议中推敲修改访谈问题、提前3天准备英文分享PPT……这些过程虽带来压力,但因为团队提供的坚实后盾,压力也成为了自身成长的动力。互相协作、彼此照顾、开着玩笑,也让我收获了珍贵的友谊。更荣幸的是,自己从2024年赴坦桑时的“任务执行者”,转变为今年印尼团的“小小领导者”之一,能得到老师和伙伴们的信任,让我收获了不同以往的满足感与成就感。感谢所有为我创造此次印尼之行的人。我想,所谓“青年全球胜任力”,正是在一次次不断的“做中学”中,悄然成长、逐渐成型。

比较教育专业2024级硕士研究生 沈华禹

这次印象最深的事,是老师们提前3天让我在日惹国立大学做一次全英文的汇报。于我而言,这是一项挑战。第一次以调研的方式走出国门,为他国的学者专家做有关自己研究的一份浅显的汇报。一方面,在研究上,我是新人,是初学者,害怕有损中国青年学生群体的形象;另一方面,用英文做15分钟的研究汇报,这还是头一次,但更多的是机遇、是成长。挑灯夜战地研制PPT、放空身心的汇报、台下还有许多的交流讨论,这些都让我在异国他乡的土地上感受到“学术无边界”和各国学者们对于探索真知的热情。

小学教育(理科)专业2022级本科生 郑乐曦

最触动我的瞬间是第一天在雅加达的一所小学,印尼孩子们朝我们跑来,把我们的手贴到他们的额头上,这是当地表示尊敬和热情的方式。他们的动作自然真诚,眼神里充满好奇和友好。那一刻,我感受到不同文化之间最直接、真诚的交流,也体会到教育带来的跨国连接力量。也许跨文化互动不需要复杂的语言,简单的举动就能传递善意。孩子们的反应让我更加明确教育工作的意义,也让我学会用更开放的心态去理解和尊重不同文化。我会把这份触动转化为动力,在未来的教育实践中继续传递尊重与包容。

小学教育(文科)专业2022级本科生 宋佳怡

十天的印尼之旅很漫长也很短暂。我一直认为,亲自踏上一片未知的土地,去感受当地的风土人情,宗教文化,是旅行中最有意义的事。而这一次,我们深入走进印尼学校,看到了不一样的印尼,这比阅读书籍、百度词条来得更直观,也更具有冲击力。大概在未来,我旅游再多次,也再也不会有一群印尼小学生环绕着我,向我招手的瞬间。这一幕,我会永远记在心里。这段调研旅程中,我认识了许多热情善良的印尼朋友。与他们交谈、与他们分享见闻,这让我倍感荣幸,也在团队中感受家庭式的温暖。感谢三位老师,学长、学姐对我的帮助与提点;也感谢同伴们一路上的鼓励与配合。我会努力将美好的瞬间作为未来前进的动力,永远记在心中。

小学教育(文科)专业2022级本科生 阮瑛珏

最让我难忘的一件事情就是,在第一天进入雅加达当地的小学时,很多小学生一点都不感觉陌生羞怯,每一个人都很热情,对着经过教室的我们挥手说Hi。在教室里,和我们打招呼,询问着中文的“你好”“谢谢”怎么说,并且学以致用。下课后,与我们进行了印尼当地小学生对待老师的礼节,表达尊敬。这让第一天参加第一场活动的我们非常的惊喜,不论是哪一个国家的孩子,都那么可爱。

小学教育(文科)专业2023级本科生 费嘉怡

印尼之行的十天,是认知在实践中深化、联结在交往中累积的过程。出发前,我们在老师带领下做了不少准备,设计了问卷和访谈提纲。但到了当地与人交流才发现,提前准备远远不够——初期对话多停留在表面。好在,老师们带领我们不断完善访谈思路、因地制宜进行调整。当提问愈发精准、对印尼教育及中文教育的认知愈发清晰,访谈便超越了任务本身,有了实实在在的价值。更珍贵的是同行的伙伴与相遇的人。我们的团队很出色,每个人在岗位上尽力,为共同目标相互支持。无需刻意磨合,却有自然的默契,这种“各尽其责又相互托底”的状态,让行程格外踏实。途中认识的人,有的只是访谈时一面之缘,却不经意间让我们与遥远的世界产生奇妙联结。这些联系不只是“认识了谁”,更让我们真切感受到与世界的联结在变紧密。

生物(师范)专业2023级本科生 龚慧

此前英语一直是我的短板,但在与当地教师、学生及教育官员的交流中,我发现语言从来不是障碍,因为我们眼中跳动着相同的面对教育的热忱。老师们不断地鼓励我们,勇敢表达、勇敢发问,因为跨文化沟通不是要完美到没有语法错误,而是真诚、尊重与开放。印象最深的是在穆罕默迪亚乌哈姆卡大学的会议中,佳蕾学姐不断鼓励我、帮我顺提问逻辑,让我鼓起勇气提问,也让我此后越发勇敢积极。

科学教育专业2023级本科生 刘卜玮

这次志愿活动中最触动我的,是在一天吃完饭后大家一起合唱“友谊地久天长”的瞬间。在熟悉的音乐响起的时候,在场的无论是印尼人还是中国人,大家都跟着旋律一起轻唱。还记得当时坐在前面转过头,正好看见日惹国立大学的研究生院院长和小虎老师一起唱这首歌,那一刻直观地感受到国际交流的意义,第一次真正触碰到“地球村”的内核——即使大家语言不同,但是都有相同的情绪和感触。在语言不同的情况下,相同的感情正是跨文化交流的基本依托。

科学教育专业2023级本科生 颜宇翱

人生首次出国,跟着团队里的大家一起在印尼,经历的各种事情也是一种独特的体验。最大的收获,是通过亲身实地探访以及访谈,对印尼的教育、文化、饮食等有了更深刻的理解。何其有幸,认识了当地的木兰老师,更交上了异国的第一位挚友Kiki。最有触动的瞬间,是在饭店里合唱“友谊地久天长”的夜晚。当然,还有两辆出租车不约而同迷途至同一地点的乌龙插曲。这趟旅程的风景万千,最珍贵的是相遇的温度。

科尔盖特大学2022级本科生 张乐怡

我觉得这次印尼行令我感触最深的,就是我亲身经历了做海外调研的复杂性,以及一个团队带来的力量。就算是准备充分的访谈问题,在真正进行的时候也遇到了大问题,就算在最后一次访谈前,都要结合对方情况对问题改动。这让我深刻意识到,做真实的海外田野调查,就要接受意料之外的情况和不确定性,不断地完善调整。我们遇到不了解中国的、口音浓重的、不会英语的人,但最后也成果颇丰。受到挫折后,没有指责,而是寻找解决问题的办法,互相学习帮助,发挥各自所长,互相鼓励。非常有幸遇到一个温暖积极的团队,是对我而言最有价值的一课。感谢中心、老师和各位同学!