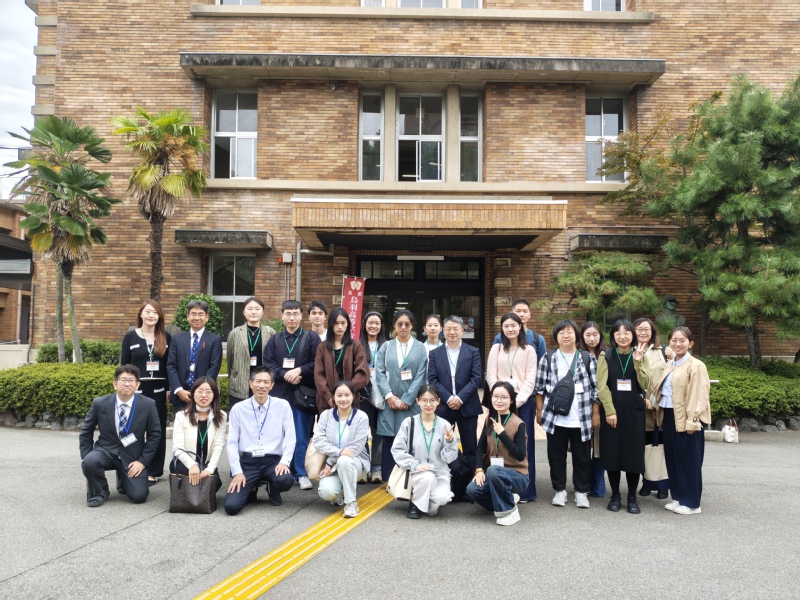

2025年10月20日至27日,由中心组织的赴日海外见习项目顺利实施,本期项目共有14名研究生参与,上海师范大学研究生院副院长王礼鑫教授、上海师范大学国际教师教育中心宋庆清博士、上海师范大学研究生工作部李佳柠老师、上海市实验学校国际部袁珠老师一同带队。期间,项目成员一同走访了京都府立鸟羽高中、京都市立祥丰小学和京都教育大学的多所附属学校,进行课程见习、教学观摩与文化参观。

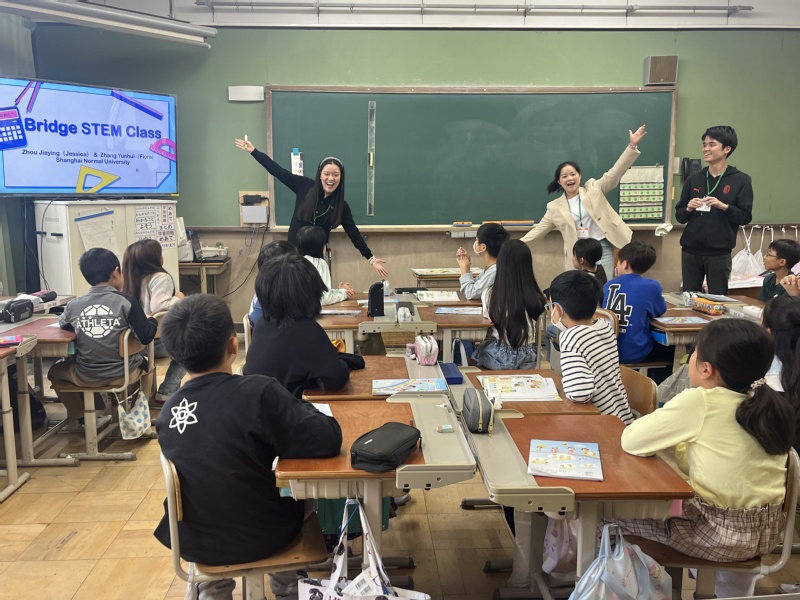

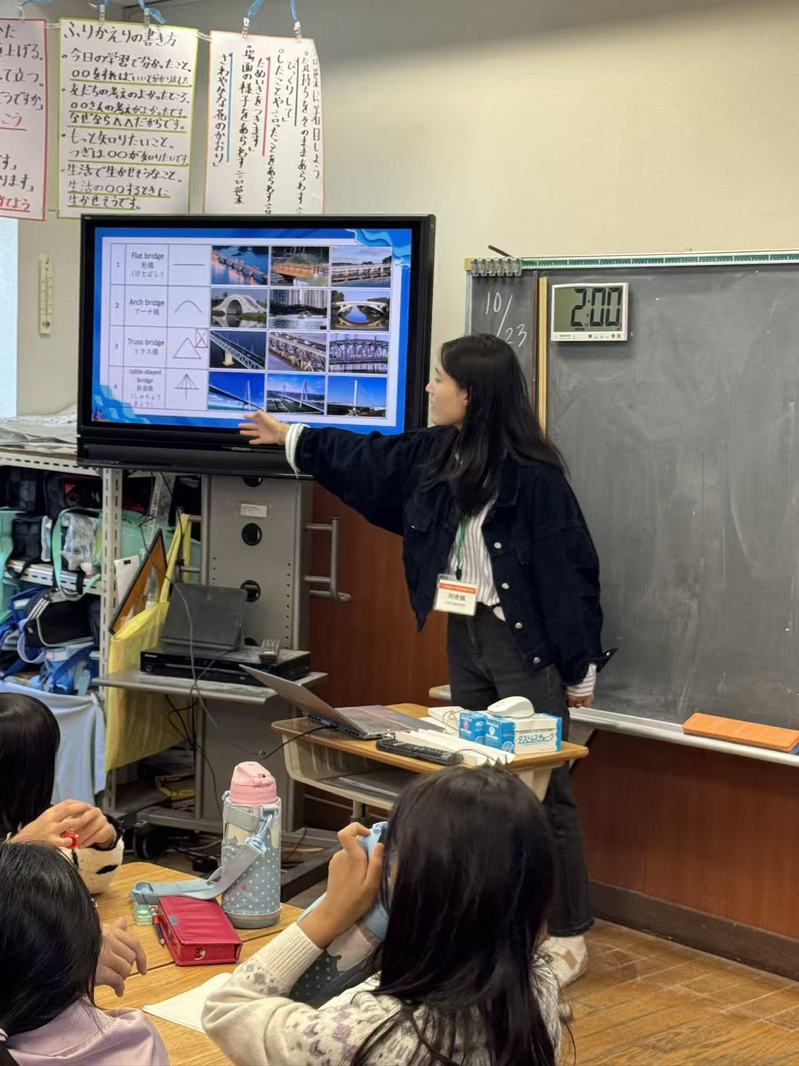

本期项目的主题为“构建友谊之桥 共话STEM教育”。14名研究生以“桥”为课程内容,分别设计了10堂跨文化STEM课堂。周佳颖和张云慧小组围绕“三角形稳定性”核心概念,引导日本小学生发挥创意搭建桥梁。石方圆、许苗和郑煣于小组则以《清明上河桥》中的叠梁拱桥为切入点,关联倍力桥原理,让学生们用木筷合作完成搭建任务。方帆、孙子微和刘青佩小组通过知识讲解、实验验证、动手制作三个环节,帮助学生们了解桥梁的分类、承重原理与结构特征,鼓励大家合作创新完成作品。韩洁琦、万军恺和庞正培小组通过引导小朋友分组制作桥梁,了解桥的连接作用并延伸探讨 “无形的桥梁”,帮学生理解桥的有形功能与无形意义。韦明芳、徐笑笑和崔子晨小组通过实验探究桥梁结构的力学原理,学生合作设计并制作一座“中日友好桥梁模型”,激发跨文化交流兴趣与团队协作能力。创意十足的课堂受到了日本学生的喜爱,日本京都教育大学附属学校的校长表示:“对贵校学生们认真投入的学习态度,以及大家所展示的课程内容深感钦佩。”课后,部分优秀桥梁作品被留在学校陈列展示,让此次跨文化教学实践的成果得以持续传递,成为中日学生友好交流的见证。

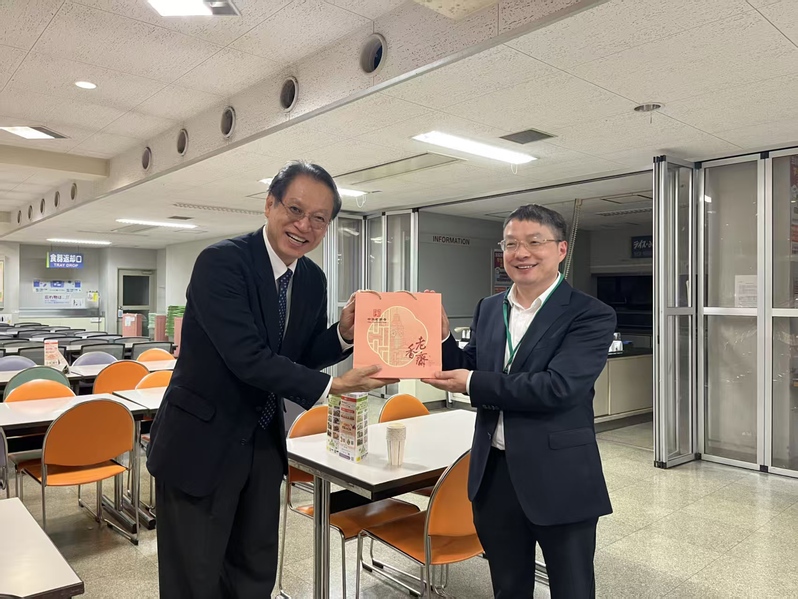

在校园参观和教学观摩中,项目成员们沉浸式体验了日本的课堂教学和文化祭等特色校园活动,与学生们共进午餐,在饮食文化交流中拉近了彼此距离。项目成员们还与日本老师围绕教师职责、教育数字化及特殊学生教育等议题展开热烈讨论,双方分享了各自的教育经验与实践心得。在紧张的课程见习与教学观摩之余,京都教育大学还组织了欢迎会及日本茶道文化体验。王礼鑫教授、宋庆清博士向京都教育大学太田耕人校长交换纪念品,双方研究生还现场献歌,用音乐传递友谊。

作为上海师范大学的姊妹学校,日本京都教育大学与我校已建立成熟的研究生互派见习机制。此次交流活动通过教学实践、课堂观摩、文化体验等丰富形式,进一步夯实了两校的合作基础,为研究生提供了优质的跨文化教学实践平台,有效拓宽了其学术视野与专业能力,也为中日教育文化交流注入了新的活力。参与本次项目的同学们,也获得了丰富的收获与感悟。

万军恺:切身见识到了日本中小学的一线教育环境,体验了如食育在内的具有日本特色的教育活动,对日本教育也有了更多看法。

周佳颖:八天的赴日交流之旅,让我深切感知到日本教育的纯粹本真,更被日本同学全程的热情相待与真诚善良深深打动,收获了满满温暖与感悟。

郑煣于:在为时一周的交流学习中,接触了到日本从幼稚园到中小学的校园自然与人文环境。我最惊讶于他们对于“规则”的定义,不是一板一眼,是想要教会他们的学生规则存在的必要性以及遵守规则的重要性,并在合理区间内存在灵活性;其次在我们访问的几所学校中普遍有很好的人文关怀,基本都广泛开展为了发展学生的教育,如多样化的社团活动、体育活动等,而不是为了“教育”而教育,针对不同的年级、特殊学生、校本特色等制定适合本校学生的育人方案。

张云慧:踏入日本的小学与初高中校园,有两点让我久久难忘:一是学校对体育课程和音乐课程的重视,学生们在其中尽情释放天性;二是授课教师们始终活力满满,总能用热情点燃课堂,他们的教学状态,正是快乐教育最生动的写照。

徐笑笑:在这次的交流参观中,令我最印象深刻,主要是以下两点:第一,日本小学教师强调尊重学生个人特质,减少对于学生行为干涉;其次,在日本小学中,学生的责任参与是落实到生活的方方面面,细化到点滴之中。例如午饭时,有学生会负责播放视频,并讲解饺子的制作,有学生负责检查同学是否光盘,有学生主动帮助我们进行垃圾分类等,一件小小的简单的事情都变成培养学生责任感的途径。此外,通过此次交流,我深刻体会到无论是生活还是学术研究,都需要我们亲身进行实践,以及多方面的比较,唯有如此,得到的经验才是偏向真实有效的。

许苗:在京都感受到了慢且有条理的生活节奏,京都的学校和这个城市一样很有底蕴。在访问学校和上课的过程中,看到了日本对于体育和食育的重视,以及对孩子天性的尊重,各种丰富的课程内容应接不暇。井然有序的教学楼里,教师和学生的礼貌和热情让我倍感亲切。学生的自理能力和表达能力很强,上课时虽然语言不通,但依旧可以感受到学生的活泼和认真。

崔子晨:非常高兴能有机会参加本次交流项目,在日本看到了高中和小学的课堂,感受到了中国和日本在教育上的一些差异,比如教师的课程设计、教师的薪资待遇等等。

孙子微:从日本小学生的日常中,我看到了“生活即教育”的现场演绎。在每天挪桌子共餐,分角色管理就餐流程的过程中,“合作能力”无需刻意而自然养成。是所谓精心设计的潜移默化。

韩洁琦:体验日本公立小学的教学氛围,观察学生的学习状态、以及各学科的教学特点!并剪辑此次出行的视频以做纪念。这些让我都非常有收获。

韦明芳:在日本的参观学校以及上课体验,对日本基础教育有了大致了解,拓展了国际视野,也认识到中日教育差异,对自身学术研究也提供了诸多思考!

石方圆:本次日本研习经历是珍贵的回忆。通过为学生授课以及和教师们交流讨论,对日本中小学教育特点有了直观且深刻的感受。日方志愿者的充分支持也让人倍感温暖,感谢中心提供的机会,一期一会!

方帆:经过这些天的参观和学习,我体会到京都学校对于学生个性发展的重视,他们会提供各种丰富的课程与资源,帮助学生发展他们的爱好与兴趣。同时,我也深深感受到了京都学生的热情与礼貌。他们会在体育课、社会课、家庭课等课堂上积极参与团体活动,他们重视合作,关注每位学生的参与。在与教师的交流中,他们始终保持尊敬与友好,面对我们这些参观人员,他们也总是热情地向你打招呼。

刘青佩:在本次中日交流STEM授课活动中,我的教学能力通过对科学知识进行直观化、易懂化讲解得到了提升。通过感受日本中小学的秩序、礼仪、规则与“细致管理”,增进了对日本基础教育的了解。同时,在与日本教师、同学交流过程中,也收获了研究灵感及跨文化沟通和适应能力的提升。

供图/供稿:上海师范大学国际教师教育中心