2025年11月10日至12日,2025年世界课例研究大会(World Association of Lesson Studies,简称WALS)在日本广岛国际会议中心举行。联合国教科文组织教师教育中心黄兴丰教授、沈轶骅博士,上海师范大学博士生张运吉以及硕士生成佳蕾等在内的共10位师生代表参会并作发言交流。本届WALS汇集了全球学者和教育专家,围绕课例研究这一前沿研究议题展开深入交流与研讨。大会设置了论文汇报、圆桌讨论、海报展示、教师讲座、专题研讨会及工作坊等多种形式的活动环节,旨在贯通课例研究与学习研究的过去、现在与未来,推动理论与实践的深度对话,激发创新研究思维。

黄兴丰教授作为主持人,主导了题为“跨文化课例研究中的知识跨界”的专题研讨汇报。沈轶骅博士作题为“跨文化课例研究中知识型他者(knowledgeable others)对数学教师学习的支持作用”的学术报告,聚焦中国上海开展的跨文化教学案例研究项目,深入剖析巴西奥林匹克金牌数学教师的专业成长路径。该项目采用涵盖“研究-设计-修改-实施-反思”五个迭代阶段的教学案例研究周期,组织巴西教师系统观摩上海数学课堂,并借助中方团队自主开发的课堂观察表开展针对性分析与研讨。

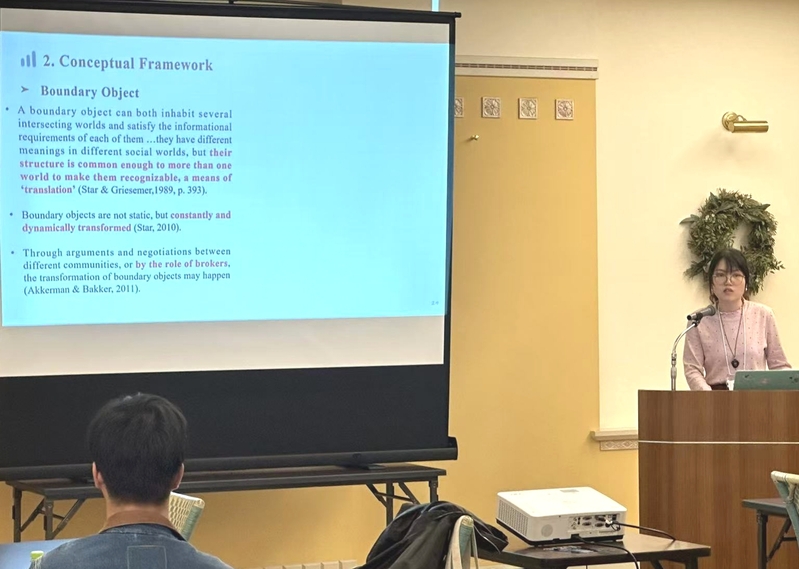

博士生张运吉作题为“跨文化课例研究中的知识跨界”的学术报告。该研究以“知识边界”(knowledge boundary)理论框架为依托,通过分析坦桑尼亚教师与上海教师的课后反思,深入揭示教师如何运用不同层次的方法逐步弥合文化差异带来的知识边界。研究结果凸显了进一步推进两种不同文化间有效转化的必要性,并为未来跨文化合作项目的规划提供了重要参考。

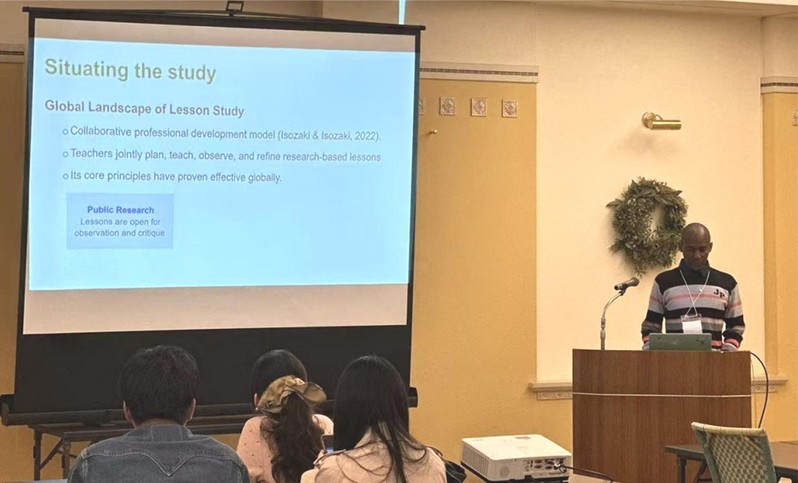

博士生阿尔伯特·肯西马(Albert Kissima)作题为“从变式理论视角分析跨文化课例研究中数学教师教学实践的演变”的报告。该研究以变式理论为指导,探讨中国数学教师在跨文化教案研究背景下的教学实践变迁,强调通过识别学习对象的“关键特征”并系统调整核心要素,引导学习者把握数学概念本质。通过记录中国教师教学策略的演变,研究深入揭示了跨文化对话如何有效拓展教学方法体系,以促进概念理解的持续深化。

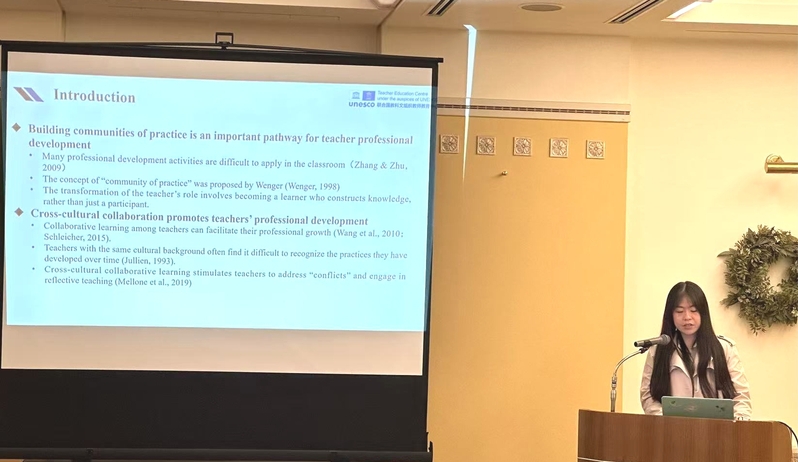

硕士生成佳蕾作题为“运用边界对象促进跨文化课例研究中的教师学习”的报告。该研究以五轮迭代优化的观课表作为边界客体,引导中国与坦桑数学教师在跨文化课例研究中从文化视角重新审视自身的教学实践。这一模式不仅有力冲击了双方教师既有的惯常教学方式,更在尊重并保持本土教学特色的同时推动了课堂教学反思与创新。

硕士生孙智华作题为“跨文化课例研究中数学教师教学实践论的发展”的报告。该研究立足教学人类学理论(Anthropological Theory of the Didactic,简称ATD),探讨如何通过“计划-教学-反思”的迭代循环,追踪中国数学教师教学实践论的演变过程,从而有力促进其专业发展。在课例研究过程中,研究团队围绕真实课堂教学进行协作式观察和分析;中国教师也在跨文化情景中不断调整与优化教学设计与课堂实施,以适应不同国家的教学规范、学生需求和文化视角。

本届WALS以“Tsunagu”(日语意为“连接”)为大会主题,强调通过“连接”深化全球课例研究与学习研究的交流与合作。我院参会师生通过本次大会交流汇报,与来自世界各地的研究者、大学教师、中小学校长和一线教师共享跨文化数学课例研究的经验与实践,进一步加深了对各国教育实践的理解与认知。